Bibliothek Münstergasse

Öffnungszeiten

Die Belegung wird nicht auf den Platz genau angezeigt. Gerade zu Pausenzeiten kann die Belegung höher sein.

Servicezeiten

Ausleihe und Rückgabe im EG

Ausleihen sind von Montag bis Freitag während den gesamten Öffnungszeiten möglich, sowie am Samstag von 08.00-17.00 Uhr. Am Sonntag ist die Ausleihe von Büchern, Medien oder Leihgegenständen nicht möglich.

Rückgaben sind während unseren gesamten Öffnungszeiten u.a. via Indoor-Rückgabekasten möglich.

Rechercheberatung im OG

Montag-Freitag: 13.00-17.00 Uhr

Sonderlesesaal für historische Bestände im UG

Dienstag-Donnerstag: 10.00-17.00 Uhr

Abweichende Öffnungszeiten (wie an den Vorabenden von Karfreitag, Auffahrt und dem 1. August) sowie ausserordentliche Schliessungen (wie an gesetzlichen Feiertagen und in der Altjahrswoche) sind auf der Seite des Sonderlesesaals vermerkt.

Service

Infrastruktur

- 300 Arbeitsplätze (1. OG und 1./2. UG)

- 6 Gruppenarbeitsräume (Reservation/ Nutzungsbestimmungen) mit Smartboard und Screens mit HDMI Anschlüssen (1. UG)

- 24 Carrels als vermietbare Langzeitarbeitsplätze (7.- pro Monat/ Nutzungsbestimmungen) (2. UG)

- 94 Monats- und 12 Tagesschliessfächer (Nutzungsbestimmungen) (1. UG)

- Sonderlesesaal Historische Bestände (1. UG)

- Veranstaltungssaal für Tagungen, Schulungen etc. (1. UG)

- WLAN

- Recherchestationen (1. OG, EG und 1. UG)

- Uniprint-Gerät (Kopieren, Drucken, Scannen) (1. OG und 1. UG)

- Buchscanner (1. UG)

- Validierungsstation UniCard (1. UG)

- Indoor-Rückgabekasten (EG)

Dienstleistungen

- Allgemeine Auskunft

- Auskunft zu Fachfragen

- Auskunft zu den historischen Beständen

- Fernleihe und Kurier

- eBooks on Demand (Bestellservice für TIFFs oder Volltexte)

- Tagesausleihe von Notebooks

- Tagesausleihe von Kopfhörern und Aufladekabeln

- Verkauf von USB-Sticks (7.-/16GB)

Bestand

- Als älteste Bibliothek der UB verwaltet die Bibliothek Münstergasse die historischen Buchbestände und Sondersammlungen. Betreut werden die Drucke bis 1900 und Rara von der Abteilung Zentrum Historische Bestände.

- Im Rahmen ihres Auftrages als Kantonsbibliothek wird in der Bibliothek Münstergasse Literatur aus dem und über den Kanton Bern (Bernensia) erworben. Ein Ausschnitt dieses Bestandes ist als Präsenzbibliothek im Raum Information und Bernensia aufgestellt.

- Der Grossteil des Bestandes befindet sich in der Speicherbibliothek vonRoll und kann über den Kurier bestellt werden.

- Lesesaal im UG: Grundangebot an gedruckten Nachschlagewerken aus allen Fachgebieten (Signatur LS).

- Schultheissensaal im OG: Grundangebot an gedruckten Nachschlagewerken aus allen Fachgebieten (Signatur LS).

- Raum Information und Bernensia im OG: Literatur über den Kanton Bern, Berner Zeitschriften und Zeitungen sowie Zeitungslounge mit populären Zeitschriften und regionalen, nationalen sowie internationalen Tages- und Wochenzeitungen.

- Zugang zu über 6.000 internationalen Zeitungen und Magazinen aus über 100 Ländern in rund 60 Sprachen, inkl. Archiv der letzten 365 Tage.

- Musikstreaming-Datenbank in CD-Tonqualität: "Naxos Music Library" mit über 120'000 Klassik-CDs.

- Zugriff auf alle elektronischen Angebote der Universitätsbibliothek (siehe auch Datenbanken für KundInnen aus dem Kanton Bern)

Weitere Informationen

Veranstaltungen und Kurse

Kulturelle Veranstaltungen

Ansprechpersonen

Leitung Bibliothek

- Name / Titel

- Leandra Meyer

- Funktion

- Leiterin Bibliotheksbereich Münstergasse und Gleichstellungsbeauftragte

- leandra.meyer@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 74

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Kundenservice

- Name / Titel

- Kathrin Johner

- Funktion

- Abteilungsleitung Kundenservice; Leitung Dienststelle Information & Lernort

- kathrin.johner@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 24

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Ausleihe

- Name / Titel

- Melissa Hofstetter

- Funktion

- Ausbildungsverantwortliche; Leitung Dienststelle Ausleihe; Leitung Dienststelle HiWi-Team Bibliothek Münstergasse; Stellvertretung Abteilungsleitung Kundenservice

- melissa.hofstetter@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 09

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Information & Lernort

- Name / Titel

- Kathrin Johner

- Funktion

- Abteilungsleitung Kundenservice; Leitung Dienststelle Information & Lernort

- kathrin.johner@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 24

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

HiWi-Team

- Name / Titel

- Melissa Hofstetter

- Funktion

- Ausbildungsverantwortliche; Leitung Dienststelle Ausleihe; Leitung Dienststelle HiWi-Team Bibliothek Münstergasse; Stellvertretung Abteilungsleitung Kundenservice

- melissa.hofstetter@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 09

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Zentrum Historische Bestände

- Name / Titel

- Dr. Valentina Sebastiani

- Funktion

- Leitung Zentrum Historische Bestände

- valentina.sebastiani@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 84

Erschliessung und Vermittlung

- Name / Titel

- Dr. Stefan Matter

- Funktion

- Leitung Dienststelle Erschliessung und Vermittlung

- stefan.matter@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 50

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Bernensia

- Name / Titel

- Thomas Hayoz

- Funktion

- Leitung Dienststelle Bernensia

- thomas.hayoz@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 92 85

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Retrodigitalisierung

- Name / Titel

- Beat Vonlanthen

- Funktion

- Leitung Dienststelle Retrodigitalisierung

- beat.vonlanthen@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 93 46

Konservierung

- Name / Titel

- Petra Hanschke

- Funktion

- Stellvertretung Leitung Zentrum Historische Bestände

Leitung Dienststelle Konservierung - petra.hanschke@unibe.ch

- Telefon

- +41 31 684 93 49

- Telefon2

- +41 31 684 92 11

Geschichte

Die Geschichte des ersten profanen Bibliotheksgebäudes der Schweiz

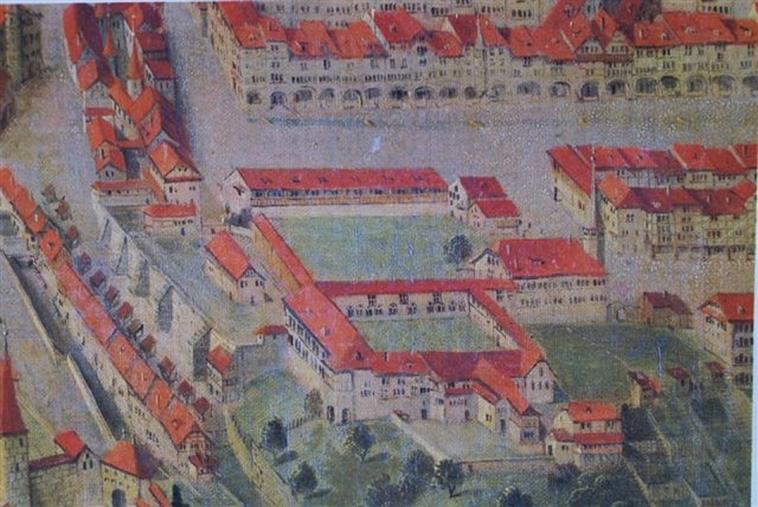

Im Westflügel des Barfüsserklosters werden zwischen 1533 und 1535 die Buchbestände der Lateinschule, des Chorherrenstifts und der aufgehobenen Berner Klöster zur «Liberey» der Hohen Schule zusammengeführt. Der Bücherbestand wächst v.a. durch Schenkungen von privaten Gelehrten oder der Professoren der Hohen Schule wie z.B. Arthopoeus (Niklaus Pfister) oder Johannes Fädminger.

1632 erhielt die Bibliothek die Sammlung des Diplomaten und Humanisten Jacques Bongars (1554-1612). Mit über 3000 Bänden vergrösserte sich der Bestand der damaligen Bibliothek mehr als um das Doppelte.

Die Marktlauben und Säumerställe im Erdgeschoss hob man 1803 auf und die Öffnungen zur Laube hin wurden zugemauert.

1860 bis 1863 wurde die Bibliothek gegen Osten (Münstergasse 61) durch Gottlieb Hebler angebaut.

1887 wurde die Bibliothek in eine Stadt- und eine Hochschulbibliothek aufgeteilt. Eduard v. Rodt. realisierte den Anbau nach Westen (Münstergasse 63) von 1904 bis 1905.

1909 brach man die Bibliotheksgalerie von Niklaus Sprüngli ab. Die Fassade der Galerie steht seit 1911 als Brunnenfassade auf dem Thunplatz.

1951 wurde die Stiftung Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (StUB) durch den Kanton Bern, die Burgergemeinde Bern und die Einwohnergemeinde der Stadt Bern gegründet. Gleichzeitig erfolgt die Gründung der Burgerbibliothek Bern, die die Handschriften- und Graphikabteilungen der alten Stadtbibliothek übernimmt.

Von 2007 bis 2009 schlossen die Stadt- und Universitätsbibliothek (StUB, neu Zentralbibliothek) und die universitäre Bibliotheken zur Universitätsbibliothek Bern (UB) zusammen.

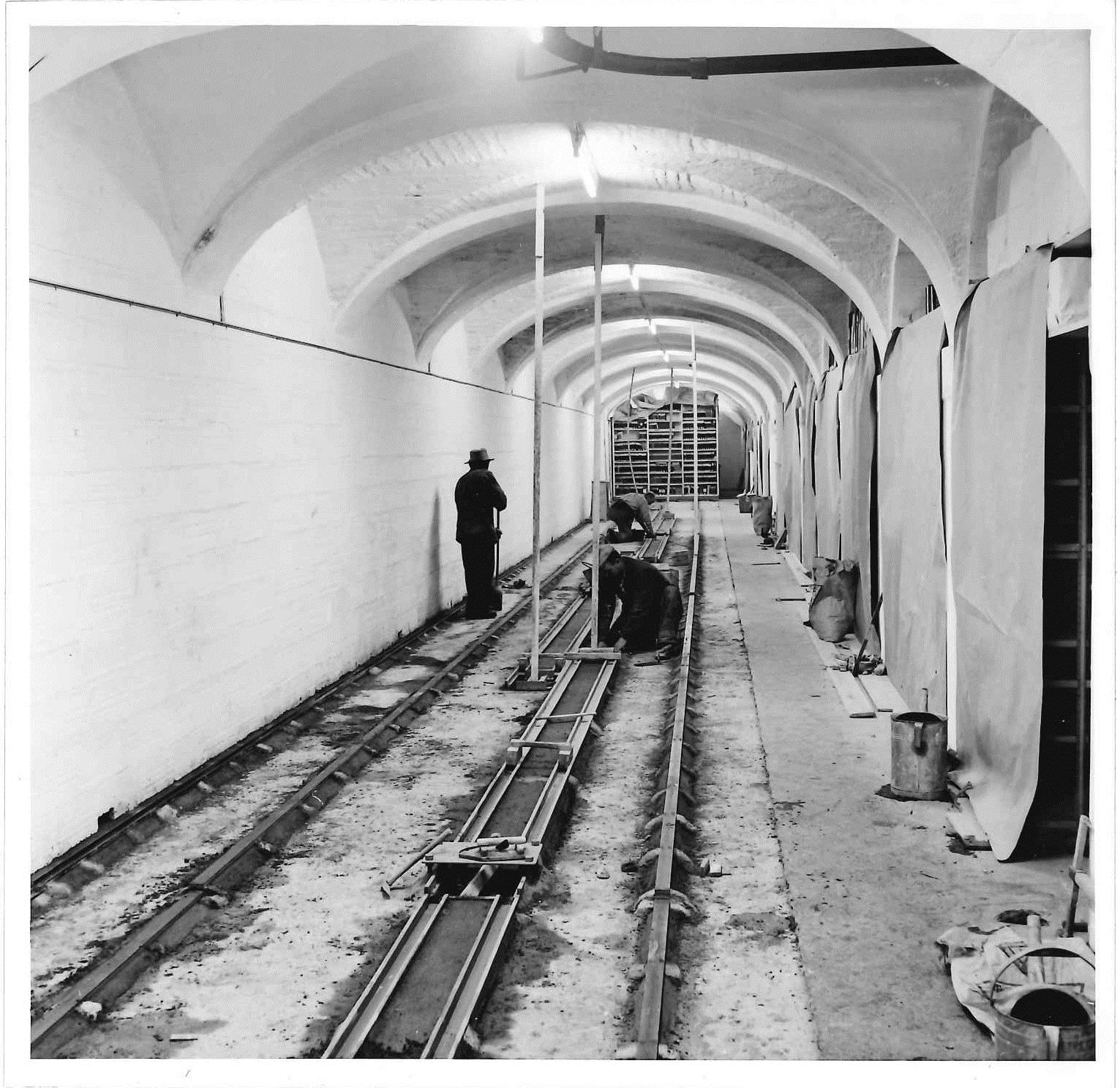

Die letzte umfassende Sanierung fand von 2014 bis 2016 statt. Das Bibliotheksgebäude an der Münstergasse 61/63 wurde während 2.5 intensiven Jahren in vielen Teilen umgebaut, vollständig saniert und unter dem neuen Namen Bibliothek Münstergasse im Mai 2016 wiedereröffnet.

Bauherrschaft: Burgergemeinde Bern

Investitionen: 37,3 Millionen Franken

Architekten: alb architektengemeinschaft ag, Bern

Literatur

- Engler, Claudia, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, in: Handbuch der historischen Buchbestände der Schweiz, Bern 2003

- Schatzkammern. 200 Jahre Bücher, Handschriften und Sammlungen im Gebäude an der Münstergasse 61-63. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 56 (1994), 161-252

- Michel, Hans A. Das wissenschaftliche Bibliothekswesen Berns vom Mittelalter bis zur Gegenwart. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 47 (1985), 168-234

- Bibliotheca Bernensis 1974. Festgabe zur Einweihung des umgebauten und erweiterten Gebäudes der Stadt- und Universitätsbibliothek und der Burgerbibliothek Bern am 29. und 30. August 1974. Bern, 1974

- Bloesch, Hans (Hrsg.): Die Stadt- und Hochschulbibliothek Bern. Zur Erinnerung an ihr 400jähriges Bestehen und an die Schenkung der Bongarsiana im Jahr 1632. Bern: Gustav Grunau, 1932